Wissen

Was ist eine DI-Box?

Direktboxen werden als „DI“-Boxen bezeichnet, was für „Direct Injection“ steht. Das bedeutet, dass das Signal eines Instruments direkt in ein Mischpult oder ein Audio-Interface eingespeist wird, ohne dass ein Mikrofon benötigt wird. So kann ein sauberer, ausgewogener und störungsfreier Klang gewährleistet werden.

Ihr Hauptzweck besteht darin, unsymmetrische oder hochohmige Instrumentensignale in ein Signal umzuwandeln, welches für den direkten Anschluss an den Mikrofoneingang eines Mischpults geeignet ist – egal ob live auf der Bühne oder im Aufnahmestudio. Sie symmetrieren Signale, um Rauschen und Interferenzen zu reduzieren, und ermöglichen es, Instrumente wie E-Gitarren, Bässe, Keyboards und sogar Vintage-Synthesizer nahtlos in professionelle Audiosysteme zu integrieren.

Ein unsymmetrisches oder hochohmiges Instrumentensignal wird in der Regel vom elektromagnetischen Tonabnehmer dieser Instrumente übertragen, und DI-Boxen sorgen dafür, dass dieses Signal für die weitere Verarbeitung richtig angepasst wird.

- Was ist eine DI-Box?

- Wann brauche ich eine?

- Was macht eine DI-Box?

- Benötige ich eine passive oder aktive DI-Box?

- Funktionen, die sie haben sollte

- Andere Arten von DI-Boxen

- Was ist Impedanz und warum ist sie wichtig?

- Wie du eine DI-Box richtig in dein Setup integrierst

- Einrichten von passiven Studio-Monitorlautsprechern

- Einrichten von aktiven Studio-Monitorlautsprechern

- Verstärker Konfigurationen: Single-Amp, Bi-Amp, and Tri-Amp Optionen

- Wie viel Watt sollten meine Monitorlautsprecher haben?

- Haben unterschiedliche Musikgenres spezifische Anforderungen an eine DI-Box?

- Wie genau beeinflusst eine DI-Box die Klangqualität?

- Können DI-Boxen mit Keyboards und Synthesizern verwendet werden?

- Beeinflusst die Kabelqualität die Leistung der DI-Box?

- So testest du, ob deine DI-Box richtig funktioniert

- Fazit

Wann brauche ich eine?

Der einfachste Weg, um sich eine klare Vorstellung davon zu machen, wann man eine DI-Box benötigt, ist, sich ihre Entwicklung anzusehen.

In der „elektronischen Steinzeit“ wurden nur akustische Instrumente mit einem Mikrofon aufgenommen. Als die ersten elektronischen Instrumente aufkamen, wurde ein Mikrofon einfach vor die Klangquelle, d. h. den Gitarrenverstärker, gestellt. Dann kam jemand auf die Idee, die Umwandlung des elektrischen in ein akustisches Signal mithilfe eines Lautsprechers/Mikrofons zu überspringen. Dazu wurde das elektrische Signal, welches von dem elektronischen Instrument (z. B. der E-Gitarre) erzeugt wurde, direkt in das Mischpult eingespeist.

Da jedoch das elektrische Signal eines Musikinstruments nicht unbedingt mit dem Ausgangssignal eines Mikrofons kompatibel ist, wurde eine spezielle Signalwandlerbox benötigt. Hier kam die DI-Box ins Spiel, die auch heute noch in den meisten Fällen benötigt wird.

Mit anderen Worten: Wenn man direkt vom Instrument zum Mischpult oder Audio-Interface gehen will, benötigt man eine DI-Box.

Was macht eine DI-Box?

Eine DI-Box hat in der Regel drei Funktionen:

- Pegelanpassung: Sie passt den Ausgangspegel von elektronischen Musikinstrumenten an den Mikrofonpegel an. (Das kann z. B. ein Synthesizer, ein Digitalpiano oder ein Guitar-Modeler sein).

- Signalumwandlung: Sie wandelt ein unsymmetrisches in ein symmetrisches Ausgangssignal um. Fast alle elektromagnetischen Geräte haben einen unsymmetrischen Ausgangspegel, d. h. ihre Signale werden auf einem einzigen Leiter übertragen und sind anfälliger für Rauschen und Störungen. Bei symmetrischen Signalen hingegen werden zwei Leiter verwendet, die das Signal mit entgegengesetzter Polarität übertragen, sodass sie in Kombination Störgeräusche effektiv eliminieren. Mikrofone haben in der Regel symmetrische Ausgänge, weshalb die meisten professionellen Audiogeräte für symmetrische Mikrofon-Signale ausgelegt sind. Das bedeutet, dass ein unsymmetrisches Signal in ein symmetrisches umgewandelt werden muss, um eine optimale Leistung zu erreichen.

- Rauschunterdrückung: Sie unterdrückt Masseschleifen und Brummgeräusche. Masseschleifen entstehen, wenn verschiedene Geräte in einem Audiosystem über unterschiedliche Wege mit einem gemeinsamen Erdungspunkt verbunden sind, was einen ungewollten Stromfluss verursachen kann. Dadurch entsteht oft ein Brummen oder Summen im Audiosignal, vor allem bei Liveübertragungen und Studioaufnahmen.

Benötige ich eine passive oder aktive DI-Box?

Die schnelle Antwort: Es kommt ganz auf die Ausgangsleistung der Quelle an! Ob du dich für ein aktives oder passives System entscheidest, hängt vom Ausgangspegel deines Instruments ab.

Als Faustregel gilt: Wenn die Quelle aktiv ist, wie z. B. ein Keyboard oder eine akustische Gitarre mit eingebautem Vorverstärker, empfehlen wir eine passive DI-Box. Wenn die Quelle passiv ist, z. B. eine E-Gitarre, ein E-Bass, ein Rhodes E-Piano oder eine akustische Gitarre mit Piezo-Tonabnehmer, empfehlen wir eine aktive DI-Box.

Funktionen, die sie haben sollte

Seit den 1960er-Jahren hat sich bei Direktboxen viel getan, denn sowohl passive als auch aktive Modelle verfügen über eine Vielzahl zusätzlicher Eigenschaften und Optionen, die sie sehr vielseitig machen können. Hier sind einige zusätzliche Funktionen, die eine moderne Direktbox haben sollte.

Ground-Lift

Auch wenn DI-Boxen die Menge an externem Rauschen, das sich bei unsymmetrischen Signalen am Instrument aufbaut, stark reduzieren oder eliminieren können, sind selbst symmetrische Audiogeräte anfällig für Masseschleifen.

Mit einem schaltbaren Ground-Lift kannst du Pin 1 an der XLR-Buchse der DI-Box abtrennen und so verhindern, dass Strom zwischen der DI-Box und dem Mikrofonvorverstärker entlang der Abschirmung fließt, wodurch die Masseschleife unterbrochen und das Rauschen beseitigt wird.

Pad

Bestimmte DI-Boxen verfügen über einen schaltbaren Gain-Attenuator, ein sogenanntes Pad, um zu verhindern, dass der Schaltkreis durch hohe Pegel überlastet wird.

Diese Schaltung reduziert das Eingangssignal um einen festen Wert (üblich sind -15 dB und -20 dB), um den hohen Ausgangspegel von aktiven Tonabnehmern und unsymmetrischen Line-Level-Geräten wie Keyboards und anderen elektronischen und digitalen Instrumenten zu reduzieren.

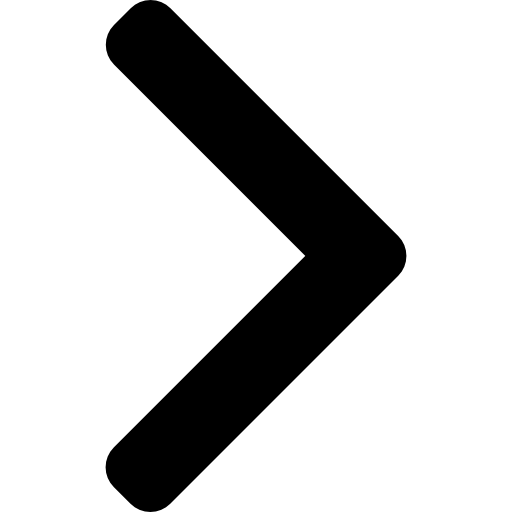

Thru/Bypass

Der Thru/Bypass ist eine Funktion, die das Eingangssignal mit Instrumentenpegel auf einen speziellen 1/4″-Ausgang aufteilt. Dadurch kann das Rohsignal an einen Verstärker auf der Bühne und gleichzeitig ein sauberes, symmetrisches Signal über den XLR-Ausgang an das PA-System gesendet werden. Diese Funktion ist besonders nützlich für Musiker, wie z. B. Bassisten, die einen Verstärker für das Monitoring auf der Bühne verwenden und die Bühnenlautstärke drastisch reduzieren, indem sie das Hauptsignal an das PA-System senden.

Um genau zu verstehen, wie das funktioniert, sollte man das Konzept des Signal-Splitting kennen.

- Signal-Splitting: Ein Thru/Bypass ermöglicht es, das Signal des Instruments aufzuteilen, wobei ein Pfad an einen Verstärker und der andere an ein Mischpult oder ein Audio-Interface geleitet wird. So können Musiker ihre Performance überwachen und gleichzeitig ein sauberes Signal für FOH- oder Aufnahmezwecke liefern.

- Praktisches Beispiel: Ein Bassist könnte den Thru-Ausgang mit seinem Bühnenverstärker für sein eigenes Monitoring verbinden und den symmetrischen XLR-Ausgang für das Mischpult verwenden. Mit diesem Setup wird der Klang auf der Bühne bewahrt, ohne die Qualität beim Main-Mix zu beeinträchtigen. Einige DI-Boxen bieten außerdem gepufferte Ausgänge für längere Kabelwege und Kompatibilität mit Effektpedalen, was Flexibilität und Zuverlässigkeit in verschiedenen Setups gewährleistet.

Andere Arten von DI-Boxen

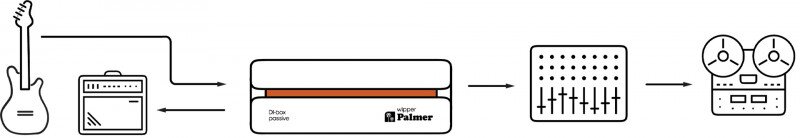

Speaker-Simulation DI-Box

Verwendet man ein Mikrofon, um den Ton eines Sprechers aufzunehmen, kommt es häufig zu Schwankungen, da die Position, der Winkel oder die Umgebung wahrscheinlich nicht immer gleich sind.

An dieser Stelle kommt eine Speaker-Simulation DI-Box wie die Palmer PDI 03 oder die ilm aus der River Serie ins Spiel, mit der man einen Gitarrenverstärker ohne Mikrofon direkt an ein Mischpult oder ein Audio-Interface anschließen kann.

Auf diese Weise erhält man einen gleichmäßigen, trockenen, simulierten Lautsprechersound ohne Mikrofonübersprechung anderer Instrumente, egal ob auf der Bühne oder im Studio. Eine DI-Box mit Lautsprechersimulation ist zudem hilfreich, um einen Gitarrensound zu erhalten, der sich im Mix durchsetzt.

Re-amplification ("Reamp Box") DI-Box

Eine Re-Amp-Box ist im Grunde eine DI-Box, die verkehrt herum verdrahtet wurde, wie zum Beispiel die trave aus der Palmer River Serie. Der Eingang liegt auf der XLR-Seite und der Ausgang auf der 1/4″-Seite.

Diese Art von DI-Box ist ideal für Situationen, in denen man ein symmetrisches Signal von einem Mischpult zurück zu einem unsymmetrischen Eingang eines Verstärkers oder einer Effektkette senden muss. Sie ermöglicht es, den aufgenommenen Sound wieder zu verstärken und umzugestalten und bietet so Studiotechnikern und Musikern die Flexibilität, während des Mischvorgangs mit Sounds und Effekten zu experimentieren.

Diese Tools sind äußerst nützlich, um kreative und optimale Ergebnisse im Studio zu erzielen.

Stereo-DI-Box

Eine Stereo-DI-Box ist für Stereosignale ausgelegt und damit ideal für Keyboards, Synthesizer, Drumcomputer und andere Instrumente mit Stereo-Ausgang.

Diese Geräte ermöglichen die Umwandlung von unsymmetrischen Stereosignalen in symmetrische Ausgangssignale und reduzieren so Rauschen und Signalverschlechterung bei langen Kabelwegen. Sie verfügen oft über unabhängige Ground-Lift-Schalter und Pad-Optionen für eine bessere Kontrolle der Eingangspegel, um ein sauberes und rauschfreies Signal zu gewährleisten.

Stereo-DI-Boxen können aktiv oder passiv sein. Aktive DI-Boxen benötigen Strom und verstärken schwache Signale, während passive DI-Boxen keinen Strom benötigen und starke Signale besser verarbeiten können.

Stereo-DI-Boxen sind unverzichtbar für Live-Auftritte und Studioanwendungen, bei denen die Integrität des Stereosignals entscheidend ist.

Was ist Impedanz und warum ist sie wichtig?

Die Impedanz ist der Widerstand, den ein Gerät dem Wechselstromfluss entgegensetzt, wodurch die Signalübertragung zwischen den Geräten beeinflusst wird. Bei DI-Boxen ist die Impedanzanpassung entscheidend für einen optimalen Signalfluss und die Aufrechterhaltung der Klangqualität.

- Hochohmige Instrumente: E-Gitarren und Bässe haben in der Regel hochohmige Ausgänge. Wenn man sie direkt an einen niederohmigen Eingang, wie z. B. ein Mischpult, anschließt, kann es zu Signalverlusten und Klangverschlechterungen kommen. Eine DI-Box wandelt das hochohmige Signal in ein niederohmiges um und sorgt so für eine klare und starke Signalübertragung.

- Niederohmige Ausgänge: Professionelle Audiogeräte, wie z. B. Mischpulte, arbeiten normalerweise mit niederohmigen Eingängen. Eine DI-Box überbrückt den Impedanzunterschied und ermöglicht es, hochohmige Instrumente an diese niederohmigen Geräte anzuschließen, ohne dass die Klangqualität darunter leidet.

Wie du eine DI-Box richtig in dein Setup integrierst

Die Integration einer DI-Box in dein Setup ist einfach, erfordert jedoch für eine optimale Leistung viel Liebe zum Detail.

- Signalweg bestimmen: Verbinde den Ausgang deines Instruments (z. B. E-Gitarre, Keyboard) mit dem Eingang der DI-Box. Wenn du beispielsweise eine passive Palmer PAN 03 DI-Box verwendest, verbindest du den 1/4″-Klinkenausgang deiner Gitarre mit dem Eingang der DI-Box.

- Thru/Bypass nutzen: Wenn du das Signal sowohl an ein Mischpult als auch an einen Verstärker auf der Bühne senden möchtest, verwende für den Verstärker den Thru/Bypass-Ausgang. Bei einem Live-Setup kannst du zum Beispiel den Thru-Ausgang der DI-Box mit deinem Verstärker auf der Bühne verbinden und das symmetrische XLR-Ausgangssignal an das Mischpult senden.

- Ground-Lift-Schalter: Nutze diesen Schalter, um Brumm- oder Masseschleifengeräusche zu eliminieren. Solltest du ein unerwünschtes Brummen wahrnehmen, kannst du den Ground-Lift-Schalter an deiner Palmer DI-Box umschalten, um die Masseschleife zu unterbrechen und so das Geräusch beseitigen.

- Aktive oder passive DI-Box wählen: Der DI-Box-Typ sollte passend sein für den Ausgangspegel deines Instruments. Verwende beispielsweise eine passive DI-Box wie die Palmer PAN 01 für aktive Instrumente (z. B. Keyboards mit eingebauten Vorverstärkern) und eine aktive DI-Box wie die Palmer PAN 02 für passive Instrumente (z. B. E-Gitarren).

Einrichten von passiven Studiomonitoren:

Amplifier: Passive studio monitors require an external amplifier. Ensure the amplifier matches the power rating and impedance of your monitors for optimal performance.

Ein Mini-Leitfaden zur Abstimmung der richtigen Nennleistung und Impedanz

Verstärker: Passive Studiomonitore benötigen einen externen Verstärker. Achte darauf, dass der Verstärker zur Leistungsangabe und Impedanz deiner Monitore passt – nur so holst du das Beste raus. Mini-Guide: So passt du Leistung und Impedanz richtig an

- Impedanz prüfen:

- Monitore: Die Impedanz steht meist auf der Rückseite der Lautsprecher oder im Handbuch. Sie wird in Ohm (Ω) angegeben, z. B. 4Ω, 6Ω oder 8Ω.

- Verstärker: Schau dir die technischen Daten des Verstärkers an – dort findest du, welche Impedanzbereiche er unterstützt. Der Verstärker sollte problemlos mit der Impedanz deiner Monitore klarkommen.

- Leistungsangaben prüfen:

- Monitore: Es gibt in der Regel zwei Werte:

- RMS (oder Dauerleistung): Das ist die Leistung, die der Monitor dauerhaft verkraftet, ohne Schaden zu nehmen.

- Peak (oder Maximalleistung): Kurzzeitige Maximalbelastung.

- Verstärker: Schau dir die Ausgangsleistung pro Kanal an – auch hier gibt’s RMS- und Peak-Werte.

- Werte passend kombinieren:

- Impedanz: Der Ausgang des Verstärkers sollte zur Impedanz des Monitors passen bzw. kompatibel sein.

- Leistung: Optimal ist es, wenn der RMS-Ausgang des Verstärkers pro Kanal zwischen 75 % und 150 % der RMS-Leistung des Monitors liegt.

- Beispiel: Hat dein Lautsprecher 100 W RMS, dann passt ein Verstärker mit 75–150 W RMS pro Kanal.

Lautsprecherkabel: Verwende hochwertige Lautsprecherkabel, um Signalverluste und Störungen zu minimieren.

Audiointerface oder Mixer: Damit schließt du Instrumente, Mikrofone oder andere Audioquellen an. Es wandelt analoge in digitale Signale für den Rechner (und umgekehrt) und dient oft auch als Vorverstärker.

Balancierte Kabel (TRS oder XLR): Nutze diese Kabel für die Verbindung vom Audiointerface zum Verstärker – sie reduzieren Störgeräusche, vor allem bei längeren Kabelwegen.

Einrichten von aktiven Studiomonitoren:

Audiointerface oder Mixer: Aktive Monitore kannst du direkt an eine Audioquelle anschließen. Ein Audiointerface ermöglicht den Anschluss von Instrumenten, Mikros oder anderen Quellen und wandelt Signale zwischen analog und digital.

Balancierte Kabel (TRS oder XLR): Damit verbindest du dein Interface oder den Mixer mit den aktiven Monitoren. Sie helfen, Störungen und Brummen zu vermeiden.

Stromkabel: Aktive Monitore haben eingebaute Verstärker und brauchen daher Strom. Achte darauf, dass jeder Monitor korrekt ans Netz angeschlossen ist.

Ständer oder Isolationspads: Für optimalen Klang sollten deine Monitore auf Ständern oder Isolationspads stehen. Ständer bringen sie auf Ohrhöhe, Pads reduzieren Vibrationen und Resonanzen.

Monitor-Controller (optional): Ein Monitor-Controller erlaubt dir das einfache Umschalten zwischen verschiedenen Audioquellen, Lautstärkeregelung und manchmal Extras wie Mono-Check oder Talkback-Funktion. Besonders praktisch bei mehreren Monitorpaaren oder Quellen.

Da du vermutlich gerade erst in das Thema Studiomonitore einsteigst, hast du dich wahrscheinlich für aktive Monitore entschieden. In dem Fall solltest du wissen, dass es bei den integrierten Verstärkern Unterschiede gibt.

Schauen wir uns das mal an:

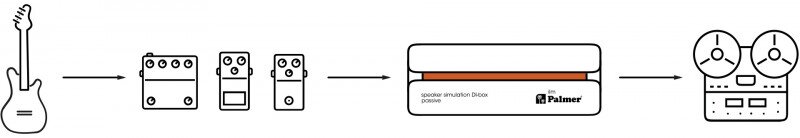

Verstärkerkonfigurationen: Single-Amp, Bi-Amp und Tri-Amp

Wenn’s ums Verstärken geht, hast du bei Studiomonitoren mehrere Optionen: Single-Amp, Bi-Amp und Tri-Amp. Jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile – je nachdem, wie präzise dein Setup sein soll.

Single-Amp-Konfiguration: Die simpelste Variante. Ein einziger Verstärker versorgt beide Lautsprecher – meist sitzt er in einem der Speaker. In Studiomonitoren kaum verbreitet, eher bei Computerlautsprechern.

Bi-Amp-Konfiguration: Hier hat jeder Lautsprecher zwei Verstärker – einer für den Tieftöner, einer für den Hochtöner (bei 2-Wege-Systemen). Das bringt mehr Kontrolle über den Frequenzverlauf und sorgt für präzisere Wiedergabe.

Standard in vielen professionellen Studios, wo es auf Genauigkeit ankommt.

Es gibt auch 3-Wege-Lautsprecher, bei denen zwei Verstärker verbaut sind – einer für den Tieftöner, einer für Mittel- und Hochtöner, die über eine passive Frequenzweiche laufen. Das ist allerdings nicht die sauberste Lösung.

Tri-Amp-Konfiguration: Die Tri-Amp-Variante ist die technisch aufwendigste und anspruchsvollste unter den drei Optionen.

Hier bekommt jeder einzelne Treiber in einem 3-Wege-Lautsprecher – also Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner – seinen eigenen Verstärker, jeweils abgestimmt auf die entsprechende Frequenz (Bass, Mitten, Höhen).

Das sorgt für eine extrem präzise Kontrolle des Frequenzverlaufs und erlaubt eine besonders detailgetreue Klangwiedergabe. Diese Konfiguration ist fast ausschließlich in professionellen High-End-Studios zu finden, wo es auf maximale Genauigkeit ankommt – nix für halbe Sachen.

Verstärkerkonfigurationen: Single-Amp, Bi-Amp und Tri-Amp

Wenn’s ums Verstärken geht, hast du bei Studiomonitoren mehrere Optionen: Single-Amp, Bi-Amp und Tri-Amp. Jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile – je nachdem, wie präzise dein Setup sein soll.

Single-Amp-Konfiguration: Die simpelste Variante. Ein einziger Verstärker versorgt beide Lautsprecher – meist sitzt er in einem der Speaker. In Studiomonitoren kaum verbreitet, eher bei Computerlautsprechern.

Bi-Amp-Konfiguration: Hier hat jeder Lautsprecher zwei Verstärker – einer für den Tieftöner, einer für den Hochtöner (bei 2-Wege-Systemen). Das bringt mehr Kontrolle über den Frequenzverlauf und sorgt für präzisere Wiedergabe.

Standard in vielen professionellen Studios, wo es auf Genauigkeit ankommt.

Es gibt auch 3-Wege-Lautsprecher, bei denen zwei Verstärker verbaut sind – einer für den Tieftöner, einer für Mittel- und Hochtöner, die über eine passive Frequenzweiche laufen. Das ist allerdings nicht die sauberste Lösung.

Tri-Amp-Konfiguration: Die Tri-Amp-Variante ist die technisch aufwendigste und anspruchsvollste unter den drei Optionen.

Hier bekommt jeder einzelne Treiber in einem 3-Wege-Lautsprecher – also Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner – seinen eigenen Verstärker, jeweils abgestimmt auf die entsprechende Frequenz (Bass, Mitten, Höhen).

Das sorgt für eine extrem präzise Kontrolle des Frequenzverlaufs und erlaubt eine besonders detailgetreue Klangwiedergabe. Diese Konfiguration ist fast ausschließlich in professionellen High-End-Studios zu finden, wo es auf maximale Genauigkeit ankommt – nix für halbe Sachen.

Wir haben uns entschieden, unsere ersten Studiomonitore mit einer Bi-Amp-Konfiguration zu bauen. Damit wollten wir deutlich mehr Präzision als bei typischen Single-Amp-Systemen erreichen, ohne die Dinger nur für High-End-Studios interessant zu machen – also auch für ambitionierte Nutzer mit kleinerem Budget.

Wie viel Watt sollten meine Studiomonitore haben?

Die Leistung (Wattzahl) ist ein wichtiger Faktor – sie bestimmt, ob ein Monitor genügend Lautstärke liefern kann, ohne dabei zu verzerren.

Kurz gesagt: Wenn du gerade erst anfängst oder in einem kleinen bis mittelgroßen Raum arbeitest, reichen Studiomonitore mit 50–75 Watt pro Kanal in der Regel völlig aus. In einem großen, professionellen Studio solltest du eher Richtung 100 Watt oder mehr pro Kanal denken.

Jetzt kommt der Haken:

Nur weil ein Studiomonitor viele Watt hat, heißt das noch lange nicht, dass er automatisch besser ist.

Qualität schlägt Quantität. Ein hochwertig gebauter Monitor mit weniger Leistung klingt oft besser als ein billiges Modell mit fetten Wattzahlen.

Also, wie findest du heraus, was zu dir passt?

Ganz einfach: Teste die Monitore in deinem Raum. Hör deine eigenen Mixes darauf ab. Wenn der Monitor den nötigen Schalldruck liefern kann, ohne zu zerren, bist du auf der sicheren Seite. Fehlt es an Lautstärke oder Dynamik, brauchst du vielleicht doch etwas mehr Leistung.

Warum wir beim Studimon auf 60 Watt gesetzt haben:

Aus demselben Grund wie bei der Wahl von Bi-Amping - um eine breitere Anwenderbasis anzusprechen - haben wir uns bei unserem Studimon für eine 60-Watt-Konfiguration entschieden.

Aber was bedeutet Wattzahl eigentlich genau? Hier sind die drei entscheidenden Aspekte:

- Definition: Die Wattzahl eines Studiomonitors gibt an, wie viel elektrische Leistung er verarbeiten und in Schall umwandeln kann – gemessen in Watt (W).

- Lautstärke: Mehr Watt bedeutet im Allgemeinen: Der Monitor kann lauter spielen. Wenn du in einem größeren Raum arbeitest oder mit höheren Pegeln mischst, sind Monitore mit höherer Wattzahl im Vorteil.

- Headroom: Der wohl wichtigste Punkt. Headroom beschreibt den Abstand zwischen dem durchschnittlichen Arbeitspegel und dem maximalen Pegel, den ein Monitor verzerrungsfrei verarbeiten kann. Monitore mit mehr Watt haben in der Regel auch mehr Headroom – sie können also auch plötzliche Peaks (z. B. ein harter Kick oder Snare-Schlag) sauber wiedergeben, ohne dass es kratzt oder klirrt.

Haben unterschiedliche Musikgenres spezifische Anforderungen an eine DI-Box?

Ja, verschiedene Musikgenres haben oft spezifische Anforderungen an DI-Boxen, die hauptsächlich auf den verwendeten Instrumenten und der gewünschten Klangqualität basieren.

- Rock und Metal: In diesen Genres werden häufig Instrumente mit hoher Ausgangsleistung wie E-Gitarren und Bässe verwendet, die DI-Boxen mit hoher Aussteuerungsreserve erfordern, um aggressive Töne ohne Verzerrung zu verarbeiten. Die passiven DI-Boxen von Palmer, wie die Palmer PAN 01 und die wipper aus der River Serie, sind hier ideal, da sie einen robusten und klaren Signalweg bieten, der die Belastungen einer Live-Performance aushält.

- Jazz und Akustik: Jazz- und Akustik-Musiker versuchen in der Regel, den natürlichen, warmen Klang ihrer Instrumente zu erhalten. Dafür sind die aktiven DI-Boxen von Palmer, wie die Palmer PAN 02, die havel aus der River Serie sowie die mosel aus der River Serie, perfekt geeignet. Diese Boxen liefern ein sauberes, transparentes Signal mit minimalen Verfärbungen und sorgen dafür, dass der nuancierte Klang von Akustikgitarren, Kontrabässen und anderen akustischen Instrumenten originalgetreu wiedergegeben wird.

- Elektronische und Synthesizer-Musik: Genres wie Elektronik, Synth-Pop und EDM erfordern oft DI-Boxen, die eine große Bandbreite an Frequenzen und komplexe Signale von Keyboards oder Samplern verarbeiten können. DI-Boxen von Palmer, wie die Palmer PAN 04 und die elde aus der River Serie, eignen sich gut für Synthesizer und Keyboards und bieten symmetrische Signale und ein klares Klangbild über das gesamte Frequenzspektrum.

DI-Boxen werden auch häufig für Genres wie Folk, Pop, Hip-Hop, Reggae und Filmmusik eingesetzt. Von akustischen Instrumenten und Keyboards bis hin zu Samplern und Effekten – durch ihre Vielseitigkeit sind sie für eine Vielzahl von Musikstilen unverzichtbar.

Wie genau beeinflusst eine DI-Box die Klangqualität?

Eine DI-Box spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Klangqualität deiner Instrumente zu erhalten und zu verbessern, und zwar durch:

- Verhinderung von Signalverlusten: Durch die Umwandlung von unsymmetrischen, hochohmigen Signalen in symmetrische, niederohmige Signale sorgt eine DI-Box dafür, dass das Signal deines Instruments das Mischpult oder das Audio-Interface selbst bei langen Kabelwegen ohne Beeinträchtigung erreicht.

- Rauschunterdrückung: DI-Boxen sind so konstruiert, dass sie Störgeräusche, wie z. B. Brummen, das durch Masseschleifen entsteht, eliminieren. Das ist besonders bei Live-Auftritten wichtig, wo sich leicht Störungen in die Signalkette einschleichen können. Palmer DI-Boxen sind für ihren rauschfreien Betrieb bekannt und sorgen für einen sauberen und klaren Sound.

- Wahrung der Klangintegrität: Die DI-Boxen von Palmer sind darauf ausgelegt, einen transparenten Klang zu liefern. Das heißt, sie verfälschen deinen Ton nicht, sondern sorgen dafür, dass der ursprüngliche Klang deines Instruments originalgetreu an die nächste Stufe der Signalkette übertragen wird.

Können DI-Boxen mit Keyboards und Synthesizern verwendet werden?

Ja, DI-Boxen sind nicht nur für Gitarren und Bässe unverzichtbar, sondern auch für Keyboards und Synthesizer. Oft erzeugen diese Geräte unsymmetrische Signale, die vor allem bei langen Kabelstrecken anfällig für Rauschen sind.

- Symmetrierung des Signals: Mit einer DI-Box wie der Palmer PAN 04 kannst du den unsymmetrischen Ausgang deines Keyboards oder Synthesizers in ein symmetrisches Signal umwandeln, Rauschen reduzieren und so für ein klares, starkes Signal am Mischpult oder Audio-Interface sorgen.

- Anwendung in der Praxis: Bei einer Live-Performance mit elektronischer Musik kannst du deinen Synthesizer über eine DI-Box (Mono oder Stereo, je nach Ausgang) anschließen und so sicherstellen, dass dein Sound selbst bei komplexen Setups mit mehreren Instrumenten und Effekten störungsfrei ist. Bei Synthesizern mit Stereoausgängen erhält eine Stereo-DI-Box die volle Klangbreite und bietet gleichzeitig symmetrische Anschlüsse für beide Kanäle.

Beeinflusst die Kabelqualität die Leistung der DI-Box?

Auf jeden Fall. Die Kabelqualität wirkt sich wesentlich auf die Leistung der DI-Box und letztlich deinen Gesamtsound aus.

- Abschirmung und Haltbarkeit: Hochwertige Kabel bieten eine bessere Abschirmung gegen Störungen und sind haltbarer, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Signalverschlechterungen oder Rauschen verringert wird. Die Verwendung minderwertiger Kabel kann zu Brummen, Summen und Signalverlusten führen, was die Vorteile einer hochwertigen DI-Box zunichtemacht.

- Verbindungsstabilität: Gut verarbeitete Kabel sorgen für stabile Verbindungen mit geringerem Risiko, während eines Auftritts oder einer Studioaufnahme auszufallen. So kann deine DI-Box einwandfrei funktionieren.

So testest du, ob deine DI-Box richtig funktioniert

Das Testen der DI-Box ist ein einfacher Vorgang, mit dem du sicherstellen kannst, dass sie richtig funktioniert.

- Signalflussprüfung: Verbinde dein Instrument mit der DI-Box und dann mit dem Mischpult oder Interface. Vergewissere dich, dass das Signal richtig durchkommt. Wenn kein Ton zu hören ist, überprüfe deine Verbindungen und Kabel.

- Ground-Lift-Test: Wenn du ein Brummen hörst, schalte den Ground-Lift-Schalter um, um zu sehen, ob das Geräusch dadurch verschwindet.

- Pad-Schalter-Test: Wenn deine DI-Box einen Pad-Schalter hat, teste ihn mit Instrumenten mit hoher Ausgangsleistung, um dich zu vergewissern, dass er Verzerrungen verhindert.

- Funktionsprüfung des Thru/Bypass: Stelle sicher, dass der Thru-Ausgang das Signal an deinen Verstärker weiterleitet und der Main-Ausgang ein sauberes Signal an den Mixer liefert.

Fazit

DI-Boxen sind vielseitige, erstklassige Tools, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Musikern und Tontechnikern zugeschnitten sind. Egal, ob du Rock, Jazz oder elektronische Musik spielst, eine gute DI-Box bietet genau die Funktionen und die Zuverlässigkeit, die du brauchst, um den bestmöglichen Sound zu erzielen. Wenn du die technischen Aspekte und praktischen Anwendungen von DI-Boxen verstehst, kannst du sie problemlos in dein Setup integrieren und so deine Leistung sowohl auf der Bühne als auch im Studio auf ein neues Niveau heben.